| lebensumwege | |

|

lebensumwege |

besuch

als wir den hof betraten, kam uns der onkel mit einer karre mist entgegen. im haus schloß uns die tante die gute stube auf. der regulator stand wie immer still. gebirgsblick über dem sofa. vor dem fenster gackernde hühner. der sanfte schimmer auf den sammeltassen. preßkopf, sülze, blut- und leberwurst auf einem teller angerichtet. dazu frisches brot. schließlich der onkel hemdsärmlig, in den händen die schnapsflasche und die gläser. auf einem bein kann man nicht stehen. prost. plötzlich sprach er von russland. seine schönste zeit. damals, als der iwan wie ein hase davonlief. wettsaufen, das war ein spaß. jedem kriegsgefangenen eine flasche in die hand. eins zwei drei und hopp. wer zuerst umfiel, die wette galt. zur belohnung noch ein fläschchen für den schweren schädel. schließlich war man kein unmensch seinerzeit. saufen können die russen, meine fresse. wenn der winter nicht gekommen wäre, tja, jungs, kein einziger schuß bis dahin. ehrenwort, und danach die vielen toten kameraden. noch eine runde und prost, rief der onkel gerührt. schmunzelnd servierte die tante den duftenden kaffee. als wir gingen, krähte der hahn. der onkel wollte noch rüben köpfen.

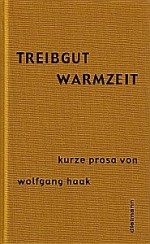

Treibgut /Warmzeit

Kurze Prosa

axel-dielmann-verlag

Frankfurt/Main 2004

gebunden, 176 Seiten

ISBN-10: 3933974577

ISBN-13: 978-3933974570

Bild: © Axel Dielmann

Scherkonde

1

An der Scherkonde stehen Weiden mit gespaltenen Schädeln, Wasser in den Beinen, Ungeziefer in den Falten der Rinde, stockfleckiges Kleid. Weder im Herbststurm noch im Hochwasser lassen sie sich treiben, stehen aufrecht am Ufer und gestatten ihrer Sehnsucht bachauf, bachab freien Lauf. Man hat ihnen längst den Korb gegeben. Nicht nachtragend, aber nachwachsend und bodenständig, wie Weiden sind, halten sie aus bis zum Zerbrechen.

2

Das Netz der Kreuzspinne fadenscheinig im Hagebuttenstrauch. Kein lebensmüder Falter mehr im Revier, keine Eintagsfliege, die auf den Leim gehen will. Eine Falle für Lichtreflexe. Was bleibt ihr da noch übrig, als am seidenen Faden das Kreuz hinauf in den Himmel zu tragen.

3

Die Zinken der Mistgabel durch die Kehle der Bisamratte gerammt. Abgetrennt von der Atemluft ersoff sie im eigenen Blut. Der Bauer kotzte, Gott erbarm dich, während sie, eingeklemmt zwischen Erde und Stiefelsohle, den letzten Rest vom Leben verpfiff.

4

Flach hingestreckt in einer Ackerfurche. Die Fingerspitzen in die Erde gekrallt. Handwurzel, über der die Wegwarte blüht. Mineralien, Gift und Wasser in den Kreislauf gepumpt, bis sich der Fluß teilt: zum Herz hin, zum Gehirn. Das Blau der Blume zum Herz, das Gift zum Gehirn, das Wasser zur Blase. Die Hand, die Wurzeln schlägt, mit einem Hieb vom Arm getrennt. Steh auf, Mensch, suche weiter, während sich der Bach mit seiner Quelle kurzschließt und immer wieder mit den gleichen Gesten vorüberfließt.

5

Es scheinen die alten Weiden so grau. Witwen, in den Schatten ihrer Trauer gehüllt. So verwesen sie bereits zu Lebzeiten in die Vergessenheit eines Wiesenwinkels geraten.

Nur einmal im Jahr, wenn die Blütenblätter der Kirschbäume durch die Ruten der Weiden fliegen, dann färben sie sich grün mit weißen Punkten. Dann schwillt der Bach und sie wiegen sich in den verholzten Hüften. Die Ewigkeit zirpt in einem Mauseloch und die Wolken halten an. Also, noch einmal über den Bach gesprungen, ehe es zu spät ist und die Zeit stillsteht. Letzte Spur: ein Fußabdruck am Rand der Welt, sonst nichts.

6

Die Spitzhacke wie ein Damoklesschwert über Grund und Boden. Zuerst Schutt und Aushub in den Wagenspuren, Wasserlöcher verfüllt. Dann den Wiesenweg begradigt, Schilderwälder gepflanzt, die Eulen abgeschossen. Flurnamen vergessen und die Orte umgangen. Den Straßenbaumaschinen folgt die Karawane. Stau meldet der Verkehrsfunk links und rechts von der Scherkonde. Zwischen Leuthental und Weiden sind die Ampeln außer Betrieb.

7

Das Licht des Herbsttages auf einen Apfel projiziert, der nicht weit vom Stamm fällt und den Hang hinab rollt. Es bückt sich keiner mehr um der Versuchung Willen. Ein Biß ins faule Fleisch. Wer kennt die Fabel vom Fuchs und seinem Bandwurm. Das Paradies auf Erden ein Allerweltsort auf Hochglanz poliert. Schneewittchen mit apfelroten Wangen, auch du wirst einmal sterben. Die Erkenntnisse im Format einer Kurznachricht. Drauf pfeift die Amsel ihr Lied, schwarz wie die Sünde und hinauf zum Himmel. Wir aber bleiben zurück.

8

Mit den Fingerspitzen die Mondscheibe umfahren, den Schwung aufnehmen und über die Wiesenränder hinab zur Scherkonde führen. Licht in den Lebenslinien vorm Auge. Die Leiter im Kirschbaum hinauf in die Nacht, Sterne an den Zweigen. Sprosse für Sprosse leibhaftig enthoben vom irdischen Dasein in das Lied einer Nachtigall. Schön wär’s davonzufliegen auf nimmer Wiedersehen und den Schwung zurückzugeben an den Mond, der in der Frühe seinen Hof verrammelt. Längst schlafen Fuchs und Hase. Die Lebenslinie führt übern Ettersberg hinab zur Stadt. Auf halbem Weg löst sich ein Schuss und löscht die Nacht samt Mond.

9

Sechs Apfelbäume am Wiesenhang, alte Kreaturen, kahlköpfig auf Distanz zu einander. Trotz Rindenfäule und Schwammbefall standen sie stramm im Frost einem Hochsitz gegenüber, blattlos aber würdevoll.

Ein Siebter lag hingestreckt in einer Senke, entwurzelt, der Krone beraubt. Seine blinden Holzaugen dem Licht zugewandt.

10

Wie das Wasser im Bach plätschert die Zeit unter Weiden und Espen dahin, schiebt sich im Schwemmholz selber einen Riegel vor und weicht auf die Streuobstwiesen aus, hängt flatternd im toten Holz eines Zwetschgenschlags und qualmt tagelang in der Asche eines verloschenen Feuers. Rauchzeichen als Fußnoten der Weltchronik. Nichts geschehen hier jahraus, jahrein außer ein paar Jahreszeiten, die sich ständig wiederholen.

|

Der Sohn des Windmüllers |

|

|

Der Sohn des Windmüllers: Roman |

Die Windmühle

1900 wurde ich in der Mühle zu Tultewitz geboren. Die Großmutter aus Nißmitz half bei meiner Geburt. Ruckzuck soll es gegangen sein. Ich erblickte das Licht der Welt in unserer geräumigen Küche. Genaugenommen auf unserem Küchentisch.

Es war Erntezeit. In der Mühle herrschte Hochbetrieb. Mein Vater konnte nur kurz auf einen Sprung herüber kommen, um nach seinem einzigen Sohn und der Mutter zu schauen. Er soll bei meinem Anblick zufrieden genickt, und sich ein Glas Schnaps außerplanmäßig genehmigt haben, um gleich wieder an die Arbeit bis spät in die Nacht hinein zu gehen. Marie hat's mir erzählt. Später wurde noch Herta, das sechste Kind, auf jenem schweren Eichentisch geboren, und damit hatte die Mutter ihre Pflicht getan.

Im Frühjahr 1904 waren wir alle geschniegelt und gebügelt vor unserer Mühle angetreten: Links mein Vater, neben ihm die Mutter mit Herta auf dem Arm, ich, der Sohnemann, und neben mir meine Schwestern Marie, Leni, Anna und Lisa wie die Orgelpfeifen aufgereiht. Ein Fotograf hatte seine dreibeinige Apparatur vor uns aufgebaut. Er fuchtelte aufgeregt mit den Armen. Wir Kinder sollten dichter zusammenrücken, die Mädchen sich an den Händen halten und um Gottes Willen keiner wackeln. Schließlich schrie er: „Aufgepasst und nicht gerührt!“

Er verschwand hinter seinem Kasten, warf sich ein schwarzes Tuch über den Kopf und begann laut zu zählen. Eine Ewigkeit. War das eine Aufregung. Marie und Leni kicherten leise, und Lisa hatte im entscheidenden Moment eine Fliege verscheuchen müssen. Wir mussten nochmals stille stehen, bis der Meister freudestrahlend hinter seinem Apparat auftauchte und sich verbeugte. Das Foto habe ich heute noch. Es blieb das Einzige, auf dem die ganze Familie zu sehen ist. Im Hintergrund die Mühle, das Wohnhaus und der Stall mit Scheune. Vorn im Bild die Mutter mit den Kindern, leicht uns zugewandt, wahrscheinlich, um ein Auge auf die albernen Töchter zu werfen. Daneben, fast für sich stehend, mein Vater. Stolz aufgerichtet, blickt er ernst aus dem Bild, den linken Arm in die Hüfte gestemmt, in seinem grauen Sonntagsanzug mit Kragenbinde und einem Filzhut auf dem erhobenen Kopf, der ihn in unseren Augen noch größer erscheinen ließ. Er war mit Leib und Seele Müller, dazu noch ein tüchtiger Geschäftsmann. Wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn, wie er einen Mehlsack auf die Schultern stemmt, als sei das ein Kinderspiel. Die Mutter wirtschaftet im Haus. Lisa und ich verstecken uns im Stall. Leni kümmert sich um Herta, und Marie schält Kartoffeln. Über allen aber rauschen die Flügel der Mühle im Wind. Nachts klappert der Schiefer an den Giebelseiten unseres Hauses, und meine großen Schwestern rufen: "Horch, Artur, die Zwerge huschen über das Dach. Wenn du nicht artig bist, kommen sie und holen dich!“

Das war unsere schönste Zeit. Mutter und Vater arbeiteten von früh bis spät. Uns ging es gut.

Später wurde der Vater krank. Rheuma. Da half kein Mittel. Mutter stand mit sechs Kindern, sechs hungrigen Mäulern, alleine da und musste zusehen, wie sie fertig wurde, während er bis nach Frankreich wanderte, um sich in den berühmten Bädern am Mittelmeer kurieren zu lassen.

Das wusste allerdings niemand. Er war spurlos verschwunden, und Mutter heulte manchmal nachts in ihrem Bett. Ich habe es wohl gehört, auch wenn sie tagsüber die Zähne zusammen biss.

Aber komisch, ich hab's ihm nie richtig verübeln können, dass wir nach der Zeit in der Mühle niemals wieder ein richtiges Elternhaus mit Vater und Mutter hatten.

|

Bagatellen Opus Numero III |

|

|

Bagatellen. Opus Numero III: Prosaminiaturen (Edition Ornament) |

Abglanz

Nichts war geblieben als ein einziges Wort: Sterbeglanz. Ich öffnete die Hand und es fiel zwischen bunte Steine am Rand des Hochwalds. Die Müdigkeit rauschte in den Espen über mir, die sich doch nicht vor dem Herren gebeugt hatten am Tag sieben der Schöpfung. Die Stimme der Blätter: Hier sind wir unter dem Sterbeglanz des Tages und zittern vor dem Haupt voll Blut und Tränen. Und schon kamen sie näher, die kreischenden Sägen über den siebten Berg hinweg, den sechsten, den fünften, im Tross der Totengräber, die das Gebein aus dem Boden wühlten und den Schädeln die Augen öffneten. So sah ich sie, hinter Kreuzen verschanzt an den Rändern der Autobahnen hocken. Bis hierher waren sie gekommen. Auf dem Boden der letzten Tatsachen küsste man sich einst brüderlich um der Unschuld willen, die keiner Worte bedurfte. Schöne alte Zeit der Ehrfurcht vor den Kräutern und der Würde faulender Baumgerippe in den Hochmooren der versunkenen Welt. Wir lachen heute angesichts des Sterbeglanzes, der sich allabendlich in unseren Augen spiegelt. Kein Willkommen, nur noch Abschied. Ich bücke mich unauffällig, um das Wort zu suchen zwischen den Steinen, zitternd wie eine Espe, und weiß nicht, warum ich mich schäme unter den Blicken der Totengräber, die ihre Arbeit tun, wie jeder von uns, ob hier unten oder da oben, ganz egal.

| Zeitumstellung | |

|

Zeitumstellung - Roman: |

Ein Mann namens Tobler begibt sich genau in der Stunde, da im Herbst die Uhren von 3:00 Uhr MESZ auf 2:00 Uhr MEZ zurückstellt werden, auf ungewisse Spurensuche. Sein Weg führt ihn also in der Stunde, die es nicht gibt, zurück in die Ruine des Hauses, in dem er in den letzten Jahren der DDR im zweiten Hinterhof gewohnt hat. Was er zu finden hofft, bleibt ungewiss. Aber ihm begegnen in einem surrealistisch aufgeladenen Raum Personen von damals, die seinen Lebensweg berührten oder beeinflussten. Sie alle bilden Bruchteile eines Mosaiks, das im Gesamtbild ein anderes Bild von der untergegangenen DDR vermittelt – aus einer Nische heraus, in der sich Prototypen und „normale“ Bürger zurückgezogen hatten, hineingedrängt oder einfach vom Zufall hineingedrückt worden waren. Tobler geht durch die leeren Zimmer, steigt Treppen hinauf und hinunter, verschwindet in einer Unterwelt und folgt dem Lied (s)eines Kindes.

Das ruinöse Haus schließt sich, wird metaphorisch zum Gebirge, das den Suchenden nicht mehr loslässt. Er betritt ausgetretene Pfade, streift an Abgründen vorüber, steigt hinauf auf die Gipfel und verirrt sich immer wieder. Er gerät erneut hinein in Situationen und Geschehnisse und trifft auf die Bewohner von damals, die seinen Lebensweg prägten: zum Beispiel Richard, den Kohlenträger, Zörgel den Spitzel, die Milchverkäuferin, die sich in einen sowjetischen Soldaten verliebte, den krebskranken Major a.D. der NVA, Neumann in seinem Atelier unterm Dach und sein Modell Monika, die Fischverkäuferin, Frau Immermann, die ihre alte Mutter pflegt und nach Feierabend akribische Berichte verfasst, am Ende auch noch Maximilian Prost, genannt Milan, den kleinbürgerlichen Parteigruppenorganisator, der Tobler für das letzte Aufgebot der Partei im letzten Augenblick der DDR noch werben will.

Diese Begegnungen vermischen sich, springen über Zeit- und Schattengrenzen. Tobler zieht auf seinem Weg einen roten Faden mit sich, der im Hin und Her, im Auf und Ab zu einem Gewebe wird, das ihn auf –und einfängt, zur Schlinge um den Hals und zur Rettungsleine sich verspinnt.

Tobler begegnet sich immer wieder selber in den Situationen und Begegnungen. Ihm wird der Spiegel vorgehalten. Sein Lebensweg wird rückblickend zu einer Folge von Irrtümern, bestandenen Mutproben, Feigheiten, skurrilen Momenten, von stiller Tapferkeit und ist von Menschen geprägt, die, jeder auf seine Weise versucht haben mit der besonderen Situation, die ihnen die DDR bot, zurechtzukommen oder dagegen auf ihre Art und Weise zu reagieren. Keine Helden, Menschen von unterschiedlichster Herkunft, zusammengepfercht in einem Bürgerhaus mit zwei Hinterhöfen, das wie ein Wahrzeichen der maroden DDR dem Verfall preisgegeben ist.

Jede Begegnung, jede Geschichte, vor allem jede Person trägt etwas Typisches in sich, das am Ende zu einem Psychogramm verdichtet wird, welches zwangsläufig jenseits der belachten und mittlerweile rosarot verzeichneten Vergangenheit der DDR liegt.

Wort still leben: Gedichte und kurze Prosa

Broschiert, 136 Seiten, mit CD

axel-dielmann-verlag

Frankfurt/Main 2019

ISBN-10: 3866382553

ISBN-13: 978-3866382558

Bild: © Axel Dielmann

☞ zur Rezension

Naturfreund

I

Wie soll der Schädel ohne Lippen pfeifen. Dem Tod vergeht das Grinsen trotzdem nicht. Der Neuntöter singt ein Lied vom Sterben, wenn der Maikäfer mit dem Dorn im Leib dem Leben davonläuft. Denn sie liebt mich nicht, liebt mich, liebt mich nicht, liebt einen andern, singt der Trauerfliegenschnäpper am verlassenen Nest. Pfeif drauf, sagt der Nachtkauz mit der Maus in den Krallen. Der Schädel mit Sand in den Augenhöhlen lauscht den Geräuschen der Ewigkeit. Letzte Stille. Alles halb so schlimm, Mensch, auf dem Rücken liegend, Asche in den Haaren, Dreck unter den Nägeln, Staub in den Lungen. Vielleicht lächelst Du am Ende doch noch. Also pfeif drauf.

II

In den Spiralen der Schneckenhäuser ruht das Geheimnis des goldenen Schnitts. Die Beute im Zentrum der Schönheit wird irgendwann vom Schnabelhieb getroffen, hervorgezerrt und verschlungen. Inmitten des Trümmerfelds steht die Drosselschmiede im Glanz des Perlmutts, der auf den Schalen schimmert. Farbspiele, die im Licht des Sommers verblassen. Die Drossel schmiedet singend ihr Glück umgeben von Scherben und ohne zu wissen: Das Ganze verhält sich zum Großen, wie das Große zum Kleinen.